Загадочный термин

С начала 1990-х гг. тема геополитики приобрела в нашей стране очень большую популярность. Этот термин не сходит со страниц российских газет и журналов, звучит в речах политических и государственных деятелей, фигурирует в документах политических партий и движений, часто встречается в литературе. В Госдуме России, наряду с Комитетом по международным делам, существует специальная Комиссия по геополитике; множатся разнообразные геополитические институты и центры. Между тем, единства по вопросу о том, что же означает само понятие «геополитика», каков его статус, нет. При чтении современной литературы, причем не только публицистического характера, создается впечатление, что многие авторы используют этот термин, не задумываясь над его точным смыслом, применяют как модное слово, в которое можно вложить самый разный смысл. Одновременно значительная часть авторов убеждена, что геополитика – это особая наука, способная создать теоретический фундамент для политической деятельности. Если в советское время научность геополитических доктрин официально отрицалась, то теперь в целом ряде работ геополитика трактуется даже не просто как научная отрасль, а как некое универсальное политическое знание. Так, в учебном пособии Московской Академии МВД можно прочесть, что геополитика – это «наука и искусство регулирования политических процессов современного общества». А один из авторов, активно пишущих на геополитические темы, Константин Сорокин, определяет геополитику как «фундаментальную науку», являющуюся — не больше, не меньше – «материалистической альтернативой марксизму». Такое сопоставление с марксизмом хорошо иллюстрирует глобальные историософские притязания геополитики: по словам того же Сорокина, при опоре на нее можно не только изучать международные отношения, но и объяснить и прогнозировать ход исторического процесса.

Правда, в научной литературе есть и другие взгляды на геополитику. В учебном пособии «Международные отношения» под редакцией проф. П.А. Цыганкова говорится о характерных для нее «произвольных, нередко фантастических и малоубедительных концептуальных построениях». Не менее красноречиво и полное отсутствие каких-либо упоминаний термина «геополитика» в таких серьезных трудах и учебниках, как «Современные международные отношения» или «Международные отношения: социологические подходы».

Так что же такое, все-таки, геополитика? Наиболее общее, расширительное определение квалифицирует ее как изучение взаимосвязей и взаимодействий между политикой государств и той географической, внесоциальной средой, в рамках которой она осуществляется. Однако для характеристики доктрины, претендующей на роль «фундаментальной науки», такого слишком общего определения недостаточно. Наука предполагает наличие совокупности теоретических концепций, определенной методологии, выявление объективных закономерностей. Чтобы выяснить, насколько обоснованы научные притязания геополитики, необходимо рассмотреть, какими же концепциями и законами она оперирует, и каков был исторический контекст их возникновения.

Продолжая аналогию с марксизмом, которая используется самими геополитиками, можно сказать, что подобно тому, как марксизм немыслим без опоры на основные подходы и выводы Маркса и Энгельса, точно так же геополитика требует признания ряда основных постулатов, сформированных ее основоположниками. Как совершенно справедливо подчеркивает наиболее известный современный российский геополитик Александр Дугин, без этого геополитики быть не может.

Развитие и крах классической геополитики.

Как считается, одним из первых, кто заложил основы геополитики, был немецкий географ Фридрих Ратцель. В 1897 г. он сформулировал первый геополитический закон — «закон политического развития государств». Суть его – в утверждении, что всякому государству имманентно присуще стремление к территориальному расширению, экспансии. Рост населения и экономической активности, доказывал Ратцель, неизбежно создает потребность в увеличении государственной территории, обретении нового «жизненного пространства» (Lebensraum). Эта потребность находит выражение во внешней политике, в том числе в войнах. Причем государства стремятся к захвату, аннексии наиболее ценных с политико-географической точки зрения территорий – морских побережий, бассейнов рек, районов, богатых полезными ископаемыми.

Идеи Ратцеля тогда же, на рубеже XIX-ХХ вв., были подхвачены и развиты шведским государствоведом и консервативным политическим деятелем Рудольфом Челленом. Именно Челлен в 1899 г. впервые употребил термин «геополитика» и стал собственно отцом-основателем этого учения. Геополитику Челлен определил как «новую науку о государстве». В основу ее он положил, помимо ратцелевского «закона территориальной экспансии», так называемую «органическую теорию государства», истоки которой восходят еще к античным временам. Согласно этой теории, государства представляют собой своеобразные живые организмы, являющиеся продуктом неразрывного единства земли (почвы) и проживающего на ней народа. (Одна из основных работ Челлена так и называлась – «Государство как форма жизни».) Как и у любого биологического организма, доказывал Челлен, у государства имеются различные необходимые ему органы: территория – его тело; капитал и правительство – сердце и легкие; реки и дороги – сосуды; регионы, богатые полезными ископаемыми и производящие различные продукты – конечности и т. п. Биологический организм, разумеется, должен расти, увеличивать свои органы, а рост «тела» государства подразумевает территориальное расширение. Таким образом, Челлен использовал «органическую теорию» для обоснования основной идеи Ратцеля. Свое понимание исторического процесса Челлен сформулировал следующим образом: «Вся история человечества – это история борьбы за пространство».

«Борьба за пространство» подразумевает войны, уничтожение сильными государствами слабых, что, как считал Челлен, совершенно естественно: ведь если государства суть живые организмы, их взаимоотношения определяются законами природы, а главный из этих законов, как учил Дарвин, борьба за существование. Сильные, приспособленные в этой борьбе побеждают и выживают, слабые и менее приспособленные погибают. И это не только неизбежность, но и благо: в ином случае в природе вообще не могло бы быть никакого развития. То же самое справедливо для мира государств. Таким образом, челленовская геополитика включила в качестве своей интегральной составляющей доктрину социал-дарвинизма.

Еще одним важным элементом теории Челлена стал тезис о стремлении государств к экономической автаркии. Добиваясь расширения своей территории за счет овладения стратегически важными и богатыми полезными ископаемыми землями, государство, по Челлену, ориентируется на достижение такого состояния, когда все ему необходимое будет производиться внутри его границ, то есть оно станет совершенно независимым от внешнего мира.

Что же может стать результатом успешного территориального расширения и обретения автаркии? Такой результат – образование империи. И Челлен прямо признавал это; более того, саму геополитику он определял прежде всего как «учение о создании империй».

Если обратиться к историческому контексту возникновения геополитики, то несложно заметить, что появление такого «учения о создании империй» именно на рубеже XIX-ХХ веков очень точно отвечало идеологическим и политическим потребностям правящих кругов тогдашних «великих держав». Столкнувшись с перенасыщением своих внутренних рынков, развитые страны включились в то время в острую борьбу друг с другом за внешние рынки, огражденные от конкурентов, за колонии. Авторы марксистского направления писали в связи с этим о возникновении капиталистического империализма. И этот империализм — активный экспансионизм — нуждается в теоретическом, «научном» обосновании.

Неслучайно, по-видимому, и то, что в качестве одного из основоположников геополитики выступил именно немец Ратцель. Завершившая свою индустриализацию Германия чувствовала себя территориально обделенной в сравнении с другими великими державами (Англией, Францией) и нацеливалась на передел мира в свою пользу. Отсюда широкий резонанс, который получили в Германии теоретические конструкции Ратцеля и Челлена, который также был германофилом и активно поддерживал немецкий экспансионизм.

Схожие историко-политические обстоятельства можно обнаружить, если обратиться к другой геополитической ветви, возникшей в то же время в США. Здесь работал другой классик геополитики, адмирал Альфред Мэхэн, выпустивший в конце 90-х гг. XIX века книгу «Влияние морской силы на историю». В ней проводилась идея о том, что в основе могущества государств лежит контроль над морями; господство на море означает господство в мире, а путь к нему лежит через овладение серией опорных пунктов вокруг Евразийского континента. Аргументация Мэхэна очень органично вписалась в обоснование совершенной тогда же Соединенными Штатами аннексии Филиппин и Гавайских островов.

Помимо Ратцеля, Челлена и Мэхэна, важный вклад в формирование классических геополитических доктрин внес английский географ и политический деятель Хэлфорд Макиндер. В 1904 г. он опубликовал свою основную работу – «Географическая ось истории». С точки зрения Макиндера, взаимоотношения государств определялись разделением мира на несколько географических зон. Европу, Азию и Африку он обозначил как «Мировой остров», а Северную и Южную Америки, Австралию, Японию, Британские острова как «Внешний пояс». Основной вопрос, который занимал Макиндера, как и других основоположников геополитики, заключался в том, какие условия могут обеспечить государству контроль над миром. На этот вопрос Макиндер отвечал, что для господства над миром нужно контролировать «Мировой остров», что достигается через господство над так называемой «Срединной землей», или Хартлендом, куда он включал большую часть Евразии, приблизительно совпадающую с территорией России, а также Восточную и Центральную Европу примерно до Рейна. Власть же над Хартлендом обеспечивается контролем над Восточной Европой. Отсюда Макиндер выводил свой известный «геополитический императив»: кто правит Восточной Европой, тот правит Хартлендом; кто правит Хартлендом, тот правит «Мировым островом»; кто правит «Мировым островом», тот господствует над миром. Исходя из этой схемы, международная политика представала у Макиндера как непрекращающаяся борьба великих держав за господство над Хартлендом, а, следовательно, за Восточную Европу. Именно эта борьба определяла будто бы все прочие международно-политические процессы.

Макиндеровские концепции «Мирового острова», «Хартленда», центрального стратегического значения Восточной Европы до сих пор активно используется в геополитической литературе. Так же глубоко укоренилась в геополитике еще одна идея, которую развивали Мэхэн и в особенности Макиндер: тезис о противоборстве в мире двух антагонистических групп государств – морских (островных) и сухопутных (континентальных). Интересы этих групп постоянно сталкиваются, и они, следовательно, обречены на вечное соперничество.

Таким образом, уже в начале ХХ века сложился фундамент геополитической теории, основные постулаты которой были сформулированы Ратцелем, Челленом, Мэхэном и Макиндером. Однако свою законченную форму геополитика приобрела в 20-40-е гг. в Германии. Этот период в развитии геополитики связан с именем Карла Хаусхофера и его школой.

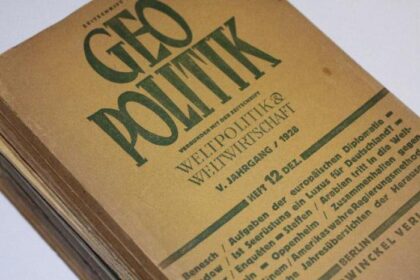

Хаусхофер, бывший во время первой мировой войны генералом немецкой армии, начал публиковать свои геополитические работы в начале 20-х гг. и в 1924 г. основал в Германии специальный «Журнал геополитики», вокруг которого сложилась группа его последователей.

Опираясь на труды своих предшественников, Хаусхофер создал цельную геополитическую теорию, в которой обобщил, синтезировал и развил идеи Ратцеля, Челлена и Макиндера. У Ратцеля Хаусхофер заимствовал закон территориальной экспансии и завоевания Lеbеnsraum; у Челлена – «органическую теорию», социал-дарвинизм, представление о стремлении государств к автаркии; у Макиндера – тезис об антагонизме «морских» и «континентальных» держав, а также концепцию первостепенного стратегического значения «Мирового острова» и «Хартленда».

В Веймарской Германии идеи Хаусхофера быстро приобрели популярность, причем не в качестве некой научной теории, а именно по причине их политического смысла. Территориальные потери, необходимость выплаты репараций, комплекс проигравших – в таких условиях работы Хаусхофера, в которых доказывалось «естественное право» Германии на территориальный рост, завоевание Lebensraum, превращение в великую мировую империю, не могли не найти отклик. И отклик был найден прежде всего среди германских национал-социалистов.

По историческому совпадению, адъютантом Хаусхофера во время первой мировой войны был не кто иной, как Рудольф Гесс, человек номер два в нацистской партии. Гесс стал горячим последователем идей Хаусхофера и в 1923 г. познакомил его с Гитлером, который также взял на вооружение геополитические концепции, включив их, в том числе, в «Майн кампф».

Придя к власти, нацисты провозгласили геополитику частью официальной идеологии III Рейха. Было введено обязательное преподавание ее в вузах и школах, создан специальный «Институт геополитики» (естественно, во главе с самим Хаусхофером). Таким образом, в нацистской Германии геополитика достигла пика своего влияния, став именно тем, чем ее хотел видеть Хаусхофер – «руководством к государственной политике». Главную же функцию «геополитической науки» Хаусхофер определил так: «геополитика служит обоснованием права на землю, находящуюся не только в пределах имперских границ, но и в самом широком смысле».

Гитлер сделал из геополитических доктрин практические выводы: организм германского государства нуждается в росте вплоть до контроля над всем миром; в первую очередь Германия должна установить господство над «Мировым островом»; для этого нужно создать так называемый «континентальный блок» (или территориальный комплекс «Срединной Европы»), то есть подчинить Германии европейские страны. Далее следует установить контроль над Хартлендом (ведь без него, как гласит «геополитический императив», невозможно господствовать над миром!). Кроме того, необходимо разгромить враждебные континентальной Германии «морские» государства – Англию и США. И эта геополитическая программа почти в точности реализовалась III Рейхом при развязывании второй мировой войны.

Неудивительно, что в 1945 г., после разгрома Германии, Хаусхофер был арестован и, не дожидаясь суда, покончил с собой. На Нюрнбергском трибунале он поэтому не присутствовал, но эксперты трибунала, изучив немецкую геополитическую литературу, вынесли свой вердикт: «Геополитика – это географическая лжетеория, логически ведущая к оправданию завоеваний и войны».

Немецкая геополитика была, таким образом, глубоко дискредитирована. Однако в 40-е годы американец Николас Спайкмен предпринял попытку выдвинуть новую геополитическую концепцию, отказавшись при этом от наиболее одиозных постулатов Челлена и Хаусхофера. Его теоретизирование шло в русле идей Макиндера о географических зонах, имеющих во все времена центральное, определяющее значение для мировой политики. При этом, в отличие от Макиндера, Спайкмен выдвинул на роль важнейшей стратегической зоны не Хартленд с Восточной Европой, а «Римленд», или «Землю пояса», проходящую от Балтики до Юго-Восточной Азии через Западную Европу, Средиземноморье и Ближний Восток. Соответственно видоизменив макиндеровский «геополитический императив», Спайкмен сформулировал его следующим образом: «Кто контролирует Римленд, тот господствует над Евразией; кто господствует над Евразией, тот контролирует судьбы мира».

Как и предшествующие геополитические построения, концепция Спайкмена претендовала на статус вечного объективного закона, вытекающего из самой географии. Однако и эта концепция, подобно прочим, лишь отражала политические реалии своего времени, а именно ситуацию противостояния США и СССР в рамках биполярной международной системы. Спайкменовский «Римленд» представлял собой не что иное, как пояс стран вокруг СССР и его сферы влияния. В 40-е гг. логично было предположить, что соперничество двух сверхдержав развернется именно за влияние на эти страны. Так что Спайкмен просто облекал в геополитическую терминологию описание конкретного положения, сложившегося на мировой арене под воздействием советско-американской конфронтации.

Несостоятельность геополитических доктрин.

Итак, какую же оценку с научной точки зрения можно дать основным доктринальным компонентам классической геополитики?

- Тезис Ратцеля об обусловленности внешней политики государств стремлением к территориальной экспансии едва ли может быть признан объективным вечным законом международной политики. Утверждать, что взаимоотношения между государствами вращаются вокруг «борьбы за пространство», значило бы примитивизировать и искажать реальность международных отношений и исторического процесса в целом. Конечно, войны за обладание теми или иными территориями не раз велись в истории, но простым стремлением к завоеванию «пространства» объяснить их нельзя: в действительности за каждой из них стоял комплекс политических, экономических, социальных, идеологических причин, без анализа которых в их совокупности эти конфликты понять невозможно. Кроме того – и это признается большинством современных исследователей международных отношений – значимость самого фактора территории, пространства, игравшего для государств большую роль в эпоху экстенсивного развития экономики, с переходом к интенсивным методам ее развития (при опоре на решающую роль технологий) постепенно уменьшается, что выдвигает на первый план иные факторы, оказывающие возрастающее воздействие на мировую политику.

- Что касается такого существенного элемента классической геополитики, как «органическая теория государства», то его следует отнести скорее к сфере мистики, нежели науки. Государство – продукт человеческого общества и подчиняется в своем развитии социальным, а не биологическим законам. Следовательно, к ним не применим и дарвиновский закон борьбы за существование.

- Тезис об имманентном стремлении государств к экономической автаркии в современную эпоху глобализации выглядит просто абсурдным. Не выдерживает он критики и применительно к прошлому. В истории нового и новейшего времени были периоды, когда возобладали тенденции к экономическому обособлению государств, но, во-первых, эти тенденции очень редко доходили до действительно автаркических устремлений, а, во-вторых, такие периоды всегда сменялись периодами усиления хозяйственных связей и взаимозависимости различных стран.

- Еще один «фундаментальный геополитический закон» — о неизменном конфликте «морских» и «континентальных» держав – совсем не подтверждается историческими фактами. Если, допустим, взять крупные войны, в которых участвовала Россия за последние 200 лет, то можно увидеть, что в начале XIX века «континентальная» Россия воевала в союзе с «морской» Англией против «континентальной» Франции; в ХХ веке в обеих мировых войнах опять же в союзе с «морскими» Англией и США вела борьбу против «континентальной» Германии. И таких примеров можно привести множество.

- Остаются, наконец, попытки геополитиков обнаружить «самую важную» географическую зону, контроль над которой способен обеспечить мировое господство. Проблема здесь, однако, в том, что политическая значимость тех или иных регионов непостоянна и определяется не столько географией самой по себе, сколько конкретной ситуацией на мировой арене, характером международной системы, политическими и экономическими потребностями государств и иных мировых акторов в каждый определенный момент. Поэтому концепции, полагавшие основой мировой политики борьбу за «Хартленд» или «Римленд», отражали не какую-то вечную действительность, а преходящие политические реалии и в целом не выдержали проверки временем. Так, например, СССР после второй мировой войны контролировал и Восточную Европу, и «Хартленд», но это, вопреки предположениям Макиндера, не дало ему господства над всей Евразией, «Мировым Островом» и, тем более, над миром.

Таким образом, едва ли можно говорить об основных постулатах классической геополитики как о действительных научных законах или закономерностях. Неудивительно поэтому, что со временем «чистых» геополитиков-детерминистов среди исследователей международных отношений почти не осталось. Геополитика постепенно растворялась в «реалистическом» направлении международно-политической теории с его преимущественным вниманием к силовому, конфликтному аспекту межгосударственного взаимодействия. Сам термин «геополитика» стал употребляться часто просто как синоним внешней политики или мировой политики. В качестве особой науки или доктрины, основанной на географическом детерминизме, геополитика больше не воспринималась.

Правда, некоторыми зарубежными авторами предпринимались попытки вернуть геополитике самостоятельный статус посредством переопределения ее предмета. Так, английский исследователь Паркер выдвинул следующую дефиницию: «Геополитика – дисциплина, изучающая поведение государств на фоне таких их характеристик, как территория, ее местоположение в мире, наличие природных ресурсов, размещение населения, экономическая деятельность и политическая структура». Иными словами, было предложено считать геополитикой изучение воздействия на внешнюю деятельность государств целой совокупности самых разнообразных факторов – как внесоциальных, так и социальных. Аналогичный взгляд присутствует и в учебнике «Введение в теорию международных отношений», выпущенном в 2002 г. коллективом авторов МГУ им. Ломоносова. В нем говорится о свойственном послевоенной геополитике «многофакторном подходе» к изучению международных отношений, который «не выделяет какого-либо доминирующего условия, регулирующего экспансию или упадок государств».

Однако такая точка зрения на геополитику представляется далеко не бесспорной. Ведь «многофакторная геополитика» — это противоречие по определению. Концепция, признающая равнозначную роль в мировой политике факторов различного порядка, уже не является геополитикой. Геополитика потому и получила такое название, что изначально исходила из решающего, определяющего влияния на внешнюю политику государств условий именно географической, физической среды. Убрать из нее географический детерминизм – это все равно, что убрать из марксизма положение об определяющей роли в историческом развитии обществ их социально-экономического базиса. Ясно, что в этом случае марксизма уже не будет. Точно так же дело обстоит и с геополитикой.

Поэтому попытки «вложить в геополитическую науку новый смысл» автоматически ведут к ее ликвидации. Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в труды известного российского политолога К. Гаджиева. Так, в своей книге «Геополитика» (1997 г.) он на первых же страницах заявляет о необходимости «решительного отмежевания» от «традиционного понимания геополитики и ее догм» и в дальнейшем повествует об общих проблемах теории и практики международных отношений без какой-либо связи с собственно геополитическим дискурсом. Получается, что от геополитики в работе Гаджиева только одно название.

Геополитическая идеология в России.

Однако российская геополитическая литература 1990-х гг. все же носит по большей части совсем иной характер и отражает попытки воскресить геополитику именно в ее традиционном, классическом виде, включая весь набор рассмотренных нами «законов» и постулатов. Целый ряд отечественных авторов всерьез воспроизводит и пытается применить идеи Ратцеля, Челлена, Макиндера и Хаусхофера.

Наиболее известный из этих авторов – Александр Дугин, автор толстого тома «Основы геополитики», который неоднократно переиздавался в 90-е годы большими тиражами. Язык его не отличается особой внятностью (например, геополитику он определяет как «пучок исторических интуиций, связанных предвкушением познания реальности в каком-то новом, небывалом аспекте»). Однако основные концепции Дугина не оригинальны – это вся та же традиционная геополитика, заимствованная, главным образом, у Хаусхофера. Здесь и географический детерминизм в самых крайних формах; и идея вечного конфликта Цивилизации Моря («талассократии») и Цивилизации суши («теллурократии»), и прочие аналогичные доктрины, при помощи которых Дугин призывает рассматривать все явления мировой политики (Что означает подобный метод, можно проиллюстрировать, приведя пример конфликта между Ираком и Кувейтом в 1990 г. Дугин пишет, что суть его позволяет увидеть только геополитика: с ее точки зрения, этот конфликт объясняется «стремлением континентального государства (Ирак) уничтожить искусственное талассократическое (морское) образование, препятствовавшее прямому контролю над береговой зоной». Таким образом, ни характер иракского режима, ни экономические факторы, связанные с нефтью, ни внутриполитическая обстановка в Ираке, с точки зрения дугинской геополитики не имели реального значения в иракско-кувейтском конфликте! Все дело было лишь в конфликте Талассократии и Теллурократии и борьбе за выход к морю. Такого рода методы и аргументации вообще характерны для сочинений Дугина.).

Общие выводы, которые делает Дугин, также очень похожи на выводы основоположников геополитики, которые оправдывали и обосновывали империалистические претензии «своих» государств. Дугин доказывает, что для России естественно и необходимо стремление стать великой континентальной империей: «Россия немыслима без империи. Русские – народ империи». «Новая империя, — пишет он, — должна превосходить СССР. Она должна быть евразийской, великоконтинентальной, а в перспективе – мировой»; русские должны вести борьбу за мировое господство – и так далее в духе рассуждений Хаусхофера и его учеников о всемирном III Рейхе. Примечательно, что Дугин – это не какой-то маргинальный автор, печатающийся в малотиражной газете. Его толстые геополитические сочинения выходили в последнее десятилетие большими тиражами и в шикарном оформлении, а главная книга, «Основы геополитики», была рекомендована в качестве учебного пособия для военных вузов Российской Федерации (!). Предисловие к ней написал не кто иной, как зав. кафедрой стратегии Академии Генштаба генерал Клокотов. Так что во второй половине 90-х гг. Дугин явно имел покровителей в среде российского военного руководства. Сегодня Дугин, не скрывающий, кстати, своих симпатий к фашизму и являвшийся в свое время главным идеологом неофашистской НБП Э. Лимонова, — один из лидеров респектабельного движения «Евразия».

Геополитические идеи, схожие с дугинскими, разрабатываются и другими известными в нашей стране авторами.

Так, Г. Зюганов, лидер КПРФ, выпустил в 1997 г. книгу «География победы. Основы российской геополитики». В ней воспроизводятся в качестве важных достижений научной мысли основные традиционные геополитические концепции: «органическая теория государства», географический детерминизм, автаркия и т. д. Вывод автора: в силу геополитических причин Россия должна стремиться подчинить своему военно-политическому контролю всю территорию бывшей Российской империи. Стратегической же ее целью должно быть господство над Хартлендом.

О том же, в целом, пишут и другие известные российские геополитики – Жириновский, Митрофанов, Бабурин и другие. Например, Митрофанов, второй человек в ЛДПР и руководитель Комитета по геополитике Госдумы РФ в книге «Шаги новой геополитики» доказывает, что, согласно геополитической науке, к России следует присоединить часть территории Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а в Западной Европе следует устроить передел за счет присоединения к Германии частей Франции и Польши. Можно вспомнить и о том, что знаменитый призыв Жириновского совершить бросок к Индийскому океану и помыть там сапоги российских солдат тоже основывался на геополитической аргументации.

Тот факт, что значительная часть современных российских «экспертов по геополитике» — это активные политические деятели, причем относящиеся к «национал-патриотическому» лагерю, говорит о востребованности геополитики именно как идеологической конструкции, служащей для обоснования определенных политических программ. Критерии научности, которым, как мы постарались показать, геополитика в ее классическом, точном понимании не соответствует, отступают здесь на задний план. Впрочем, если вспомнить, что основные геополитические доктрины сами формировались под воздействием определенного социально-политического заказа, то в этом нет ничего удивительного. Геополитика, будучи связана с конкретными политическими интересами, всегда носила инструментальный характер: шли ли речь об обосновании «права» Германии на колонии, «права» США на оккупацию тихоокеанских островов или какого-либо другого аналогичного «права». Еще в середине 30-х гг. немецкий геополитик Отто Мауль писал, что геополитика отличается от науки политической географии тем, что если «политическая география занимается пространственными условиями существования государств, то геополитика – их пространственными притязаниями». Та же самая функция легитимизации «притязаний» — на обладание или военно-политический контроль над теми или иными зарубежными территориями – свойственна и современной российской геополитике, продолжающей линию Карла Хаусхофера. Что же касается науки о международных отношениях, то у нее совсем другие задачи и другие подходы.

Это, разумеется, не означает, что можно вообще игнорировать то влияние, которое оказывают на политическое поведение государств географические факторы. Но учет взаимосвязи географической среды и международной деятельности государств может быть научно плодотворен только как один из методов социологического и политологического анализа, применимый лишь в сочетании в другими методами. Объяснение и исследование международных отношений и, тем более, всего исторического процесса нельзя строить исключительно на анализе географической внесоциальной среды, оно требует, в первую очередь, изучения среды социальной, а именно таких важнейших для мировой политики факторов, как политическая, экономическая и социальная организация в национальном и глобальном масштабах, внешние и внутренние интересы различных общественных групп и т. д. Мировая политика – это слишком сложный, многофакторный процесс, чтобы сводить его только к отражению географии.

Алексей Гусев

Опубликовано: Альтернативы. 2004, № 1, с. 44-56